▲강세장을 상징하는 미 월가 '황소상'(사진=AP/연합)

미국 뉴욕증시를 대표하는 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수가 고공행진을 이어가고 있는 가운데 글로벌 유력 주간지들이 잇따라 강세장을 조명하자 주식이 고점을 찍은 것 아니냐는 우려가 고조되고 있다.

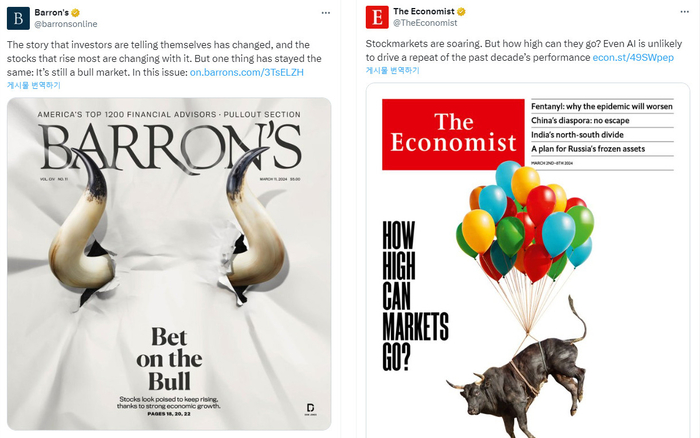

11일(현지시간) 블룸버그통신은 “배런스가 '강세장에 베팅'이란 커버스토리로 이번주 간행물을 발행하자 엑스(X·옛 트위터)가 요동쳤다"며 “트레이더들은 주식이 고점을 찍었다는 신호인지 아닌지를 놓고 논쟁을 벌였다"고 보도했다. 미국 투자전문 주간지 배런스는 이번 주 발행한 커버스토리에서 사상 최고치를 경신하는 S&P500 지수가 앞으로 더 오를 가능성에 대해 분석했다.

영국 시사주간지 이코노미스트 역시 '증시가 얼마나 더 오를까'라는 3월 1주차 커버스토리를 통해 글로벌 증시의 강세장을 조명했다.

▲글로벌 증시의 강세장에 대해 조명하는 주간지들의 3월 간행물(사진=엑스 화면캡쳐)

이처럼 유력 주간지들이 증시에 대해 조명하면 방향이 앞으로 반전되는 것 아니냐는 관측으로 이어지는 경향이 있다. 주간지는 일주일에 한번씩 발행하는 만큼 상대적으로 흐름을 늦게 반영하기 때문에 커버스토리에 실리는 것은 추세 전환이 임박했다는 신호로 읽힌다는 것이다. 잡지의 커버스토리가 증시의 '반대 지표'로 여겨지는 셈이다.

가장 대표적인 사례로는 1979년 블룸버그 주간지 비즈니스위크의 '주식의 죽음'이란 커버스토리다. 당시 비즈니스위크는 “인플레이션이 증시를 붕괴시킨다"는 이유로 10년동안 하락했던 증시가 더 떨어질 것으로 예고했지만 S&P500 지수는 3년 뒤인 1982년부터 닷컴버블 붕괴 직전인 2000년까지 고공행진했다. 블룸버그는 지난 2019년 기사를 통해 “고물가 시대가 막 끝나려 한다는 것을 놓진 것이 가장 컸다"고 실수를 시인했다.

미국의 유명한 시사주간지 타임지도 글로벌 금융위기 당시인 2009년 3월 9일자 잡지에서 “죽을 듯이 매달리기"라는 커버스토리로 약세장에 대해 조명했지만 S&P500 지수는 그 시점부터 2020년 코로나19 팬데믹 사태가 터지기 전까지 치솟았다.

2016년에는 글로벌 투자은행 씨티그룹의 애널리스트들이 지난 25년간 이코노미스트가 강세장 또는 약세장을 조명하는 약 50건의 커버스토리에 대해 분석하기도 했다. 분석 결과, 각 커버스토리가 발행된 지 1년 후 증시가 커버스토리의 방향과 반대로 움직인 경우가 68%에 달한 것으로 나타났다.

이와 관련, 미국 투자회사 로이트홀트 그룹의 더그 램지 최고투자책임자(CIO)는 “타임이나 이코노미스트와 같은 시사주간지들이 금융 주제를 다룬 것은 흐름이 끝물에 다가섰다는 것을 보여준다"며 “금융에 관심없는 사람들도 이에 주목하기 때문"이라고 설명했다.

▲2013년 5월 당시 강세장을 예고한 배런스의 커버스토리에 대해 소개하는 카슨그룹의 라이언 데트릭 최고시장전략가(사진=엑스 화면캡쳐)

반대로 주간지들이 증시 향방을 정확히 예측한 사례도 있다. 실제 2013년 5월 다우존스산업평균지수가 1만5000선을 돌파하면서 글로벌 금융위기 이후 최고치를 갈아치우는 당시 배런스는 “이번 강세장은 더 오를 여지가 있다"는 커버스토리를 발행했다. 그 이후 다우지수는 코로나19 팬데믹 사태 전까지 상승세를 이어왔다.

이와 관련, 카슨그룹의 라이언 데트릭 최고시장전략가는 지난 11일 자신의 엑스를 통해 “이번 주말 발행된 배런스 커버스토리에 우려가 많았다"며 “배런스의 경우 대체적으로 정확했다. 많은 사람들은 글로벌 금융위기 이후 약세론자였다"고 밝혔다.

전문가들은 강세장을 예고하는 이달 커버스토리에 동의하는 분위기다. 투자 컨설팅 업체 야드니 리서치의 에드 야드니 회장은 “소수의 사람들만이 인지할 때만 반대 지표라는 개념이 작용한다"며 “우리가 앞으로 엑스에서 보게 될 것은 텍시 운전자들이 엔비디아와 주식 시장에 이야기하는 글들"이라고 말했다.

이어 “과거와 달리 이번 배런스 간행물에선 황소의 얼굴이 가려졌다"며 “뿔만 표시하는 것 만으로는 반대 지표가 되기엔 충분하지 않을 수 있다"고 농담하기도 했다.

![[이슈+] ‘소액주주 행동’ 본격화에도 주주행동주의 제도 미비 여전…국감 ‘뜨거운 감자’](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202510/news-p.v1.20250929.bcee5fb5ca3d4fce92af0c86115100e4_T1.jpg)

![[EE칼럼] 철강산업 탈탄소화, 값싼 수소가 필요하다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202509/news-p.v1.20240521.f1bf8f8df03d4765a3c300c81692086d_T1.jpg)

![[EE칼럼] 금융투자자가 바라는 기후에너지환경부](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202509/news-p.v1.20250929.d692b778844b41eb93ab731e1faf138e_T1.jpg)

![[장박원 칼럼] 트럼프 식 정치는 정치가 아니고 술수](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202510/news-p.v1.20251003.c87f7b2679194a2db0189cfb0ccc62ae_T1.jpg)

![[이슈&인사이트] 생산적 금융의 대전환과 국민경제 성장](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202509/news-p.v1.20240405.216378e10c3244be92f112ed66527692_T1.jpg)

![[데스크칼럼] ‘신뢰’라는 가장 값비싼 보안](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202509/news-p.v1.20250928.146b22eef4274f56b58c030181a629cb_T1.jpeg)

![[기자의 눈] ‘코스닥의 민낯’, 솜방망이 처벌이 남긴 대가](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202509/news-p.v1.20250930.df4cf6f987b448ae9928b19f88e49ba8_T1.jpg)