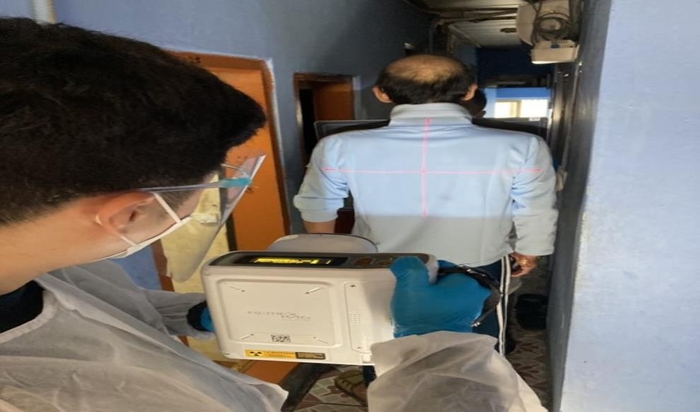

▲사진은 휴대용 엑스레이 촬영장치 활용 사례. 오는 18일부터 무게와 출력 조건을 만족하는 포터블 엑스레이 장비가 의료기관 외부에서도 사용이 가능해진다. (제공=보건복지부)

엑스레이 촬영이 병원 안과 검진차량에만 국한됐던 시대가 바뀐다. 무게 10kg 이하의 휴대용 장비라면, 일정한 안전 기준을 충족할 경우 병원 밖에서도 사용할 수 있는 길이 열렸다. 정부는 기술 발전과 현장 수요에 발맞춰 40여 년 만에 관련 규제를 손봤다.

17일 보건복지부에 따르면, 18일부터 무게와 출력 조건을 만족하는 포터블 엑스레이 장비는 의료기관 외부에서도 사용이 가능해진다. 기존에는 병원 내부 또는 이동검진차량에 장비를 장착한 경우에만 촬영이 허용됐고, 외부에서 사용하려면 반드시 차량 고정 장착이 전제되어야 했다.

이처럼 엄격한 규제는 방사선 누출에 대한 우려에서 비롯된 것이지만, 응급환자 대응이나 의료 접근성이 떨어지는 지역에서는 현실과 맞지 않는 제약이라는 지적이 제기돼 왔다.

최근 들어 엑스레이 장비의 소형화가 빠르게 진전되고, 디지털 영상 기술도 발달하면서 다양한 현장에서 포터블 장비를 유연하게 활용할 필요성이 커졌다. 이에 보건복지부는 중소벤처기업부, 강원특별자치도와 함께 '강원 디지털 헬스케어 규제자유특구'를 통해 5년간 실증사업을 운영했고, 그 결과를 바탕으로 제도 개선에 나섰다.

정부는 이번 개정에서 무게 10kg 이하, 최대 출력 20mAs 이하의 장비에 한해 병원 밖 사용을 허용했다. 다만 모든 장소에서 제한 없이 사용하는 것은 아니며, 방사선 안전을 위한 구체적인 조건이 함께 제시됐다.

장비는 반드시 무게 10kg 이하, 출력 20mAs 이하의 요건을 충족해야 하고, 장비 반경 2m 이내의 방사선량은 주당 2mR 이하로 유지돼야 한다. 또한 촬영 시 일반인의 접근을 제한할 수 있는 출입 통제선을 설치하고, 검출기 뒤편에는 납 칸막이나 건물 벽 등 차폐 구조물을 마련해야 한다. 촬영을 수행하는 의료종사자는 납 앞치마 등 방사선 보호 장비를 반드시 착용해야 한다.

복지부는 이러한 안전 조치를 전제로 차량 장착 의무를 없앴다. 특히 방문 진료, 재난 대응, 요양시설 촬영 등 다양한 분야에서 현장 영상 진단 수요가 꾸준히 늘고 있는 만큼, 이번 개정은 의료 현실과 기술 흐름을 반영한 제도 정비로 평가된다.

이번 제도 변화는 규제자유특구에서 출발해 전국 단위 제도로 확장된 대표 사례이기도 하다. 2019년 지정된 강원 디지털 헬스케어 특구에서는 수년간 휴대용 엑스레이 장비를 활용해 응급 현장 및 외부 촬영 환경에서의 안전성과 효과를 검증했다. 이 실증 결과를 토대로, 정부는 전국 병·의원에 적용할 수 있는 안전 기준을 마련했고 이를 제도화한 것이다. 이번 개정은 1986년 규칙 제정 이후 39년 만에 규제 체계를 실질적으로 완화한 조치다.

강원 디지털 헬스케어 특구 실증사업에서는 일부 포터블 장비에 AI 영상 분석과 클라우드 기반 영상 연계 기술이 실제 적용됐다. 향후 이 같은 기술이 확대 적용될 경우, 진단의 정확도와 속도를 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 보인다.

김국일 복지부 보건의료정책관은 “응급 상황이나 도서·벽지 등 의료 취약 지역에서 포터블 엑스레이 장비를 활용하면 진단과 초기 대응에 실질적인 도움이 될 것"이라며, “현장 중심의 진료 품질을 높이는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

![[개장시황] 코스피, 3거래일 만에 5000선 내줘…외인·기관 동반 매도에 급락](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260206.aefe3c90c0fb4583ad1450597c506e21_T1.jpg)

![[특징주] 넷마블, 역대 최고 실적 발표에 나홀로 강세](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260206.22dd02c8a6a64c42bb5ddd67bf0c6490_T1.jpg)

![[특징주] 삼성전자·SK하이닉스 미국발 한파에 동반 약세](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260106.52c288c3efaa4d699072ff092ec5970d_T1.png)

![[EE칼럼] 내일의 재생에너지, 오늘의 버팀목](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-a.v1.20260205.ffef43804f4741c08b2dec185b7ae22d_T1.jpg)

![EE칼럼] 그린란드와 북극 탐험 시대](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20240213.0699297389d4458a951394ef21f70f23_T1.jpg)

![[김병헌의 체인지] 로봇을 막아 회사를 멈추겠다는 노조](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)

![[박영범의 세무칼럼] 5년간 세금 0원…청년창업 감면의 함정](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20250116.d441ba0a9fc540cf9f276e485c475af4_T1.jpg)

![[데스크 칼럼] 기업은 고객에, 정부는 기업에 ‘신뢰’ 줘야](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20251109.63f000256af340e6bf01364139d9435a_T1.jpg)

![[기자의 눈] 모럴 해저드로 피멍든 자보, 회생 가능할까](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260204.46ad447d95eb4c1c8424ddb8382d0c1c_T1.jpg)