|

▲(사진=연합) |

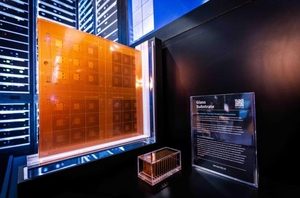

18일 연합뉴스, 블룸버그통신 등에 따르면 아마존과 마이크로소프트(MS), 구글 등은 전 세계 곳곳에 데이터센터를 구축해 이를 다른 기업에 빌려주는 ‘클라우드 서비스’를 제공하고 있다.

아마존은 전자상거래, MS는 윈도우 운영체제(OS), 구글은 검색 엔진과 광고로 유명하지만 이들 기업의 이익은 상당 부분은 아마존 웹서비스(AWS), 애저(Azure), 구글 클라우드 플랫폼(GCP)이라고 불리는 각각의 클라우드 서비스를 통해서 나온다.

MS는 전 세계 60여개 지역에 데이터센터를 보유하며 140여개 국가에서 운용 중이고 아마존과 구글은 30여개 지역에서 데이터센터를 보유하고 있다. 글로벌 시장 점유율은 아마존이 약 40%로 가장 높고, 마이크로소프트가 약 20%, 구글이 약 10%를 차지하고 있다.

데이터센터를 기반으로 한 클라우드 서비스 사업 규모가 막대하다보니 이들 업체들은 화재나 재난에 대비해 2중, 3중의 대비를 갖추고 있다.

대표적인 사례는 최소 3개의 데이터센터가 서로 연결돼 데이터를 실시간으로 주고받으며 상호 백업 역할을 하도록 하는 시스템이 구축되어 있는 점이다. 하나의 데이터센터가 예상치 못한 영향으로 장애가 생기면 다른 두 데이터센터가 즉시 서비스를 지원해 고객에게 가는 영향을 최소화하는 것이다.

클라우드 플랫폼 업체들과 여기 입주한 주요 IT 대기업들은 평상시에도 서버 전체가 마비되는 극단적인 상황을 가정한 훈련도 진행한다. 특정 시점에 경고 없이 클라우드 서비스와 인프라를 마비시켜 약점을 노출시키고 더 나은 복구 시스템을 구축하는 것이 목표다.

그렇다고 사고가 아예 없었던 것은 아니다. 과거 2011년 4월 예상치 못한 정전으로 미 동부 지역에 위치한 아마존 데이터센터에 가동이 중단됐고 미국 커뮤니티 웹사이트인 레딧, 뉴욕타임스 등이 피해를 입었다.

그 이후에도 아마존 데이터센터에 전력공급이 끊기는 일이 종종 발생해 클라우드 서비스를 이용하는 인스타그램, 코인베이스 등을 비롯한 회사들의 홈페이지와 애플리케이션 작동에 차질이 빚어졌다.

MS의 경우 전력 시스템에 예상치 않은 문제가 발생해 지난 6월 미 동부 버지니아에 있는 데이터센터 운영이 중단됐다. 완전 복구까지는 12시간이 걸렸으나, 다른 데이터센터로의 중복 서비스가 제공된 기업들은 큰 영향은 받지 않았다.

지난 7월엔 영국에 기록적인 폭염으로 냉각시스템이 고장나자 런던 지역을 커버하는 구글과 오라클 데이터센터에 문제가 생겼다. 완전 복구에 1일 걸렸다.

이처럼 글로벌 빅테크들의 데이터센터에도 예상치 못한 사고가 발생하자 영국에서는 국가 차원으로 정전 등의 사고에 대비하기 위해 박차를 가하기 시작했다.

블룸버그는 사안에 정통한 관계자들을 인용, "영국 정부 관계자들은 몇 달 안에 발생할 수 있는 전력 부족 문제를 해결하기 위해 데이터센터 운영업체들과 세부적인 논의를 가졌다"고 17일(현지시간) 보도했다. 이 자리에서 전력공급이 중단될 가능성을 대비해 예비 발전시설을 추가로 배치하는 방안이 거론됐고 데이터센터를 국가 핵심 인프라로 지정해야 하는지에 대한 논의도 나왔다.

이를 두고 블룸버그는 "데이터센터가 국가 핵심 인프라로 지정돼도 공식적인 보호가 제공되는 것은 아니지만 정부가 이를 얼마나 중요하게 여기는지 보여준다"고 밝혔다. 영국엔 아마존, MS, 구글 등을 포함해 400∼600개에 달하는 데이터센터들이 위치해 있다.

실제로 영국 디지털·문화·미디어·스포츠부(DCMS) 소속 공무원들은 전력공급 중단 가능성을 대비해 지난 몇 주 동안 데이터센터 업체들과 라운드테이블 미팅을 진행해왔다. 여기에 영국 기업에너지전략부(BEIS), 국가비상대응사무국(CCS) 등 다른 정부 기관의 개입 가능성도 거론되어 왔다.

![[특징주] 한-UAE 방산 350억달러 협력에 한화시스템 강세](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260206.d5ffb3dc1b664b33b1d93c5328ba233f_T1.png)

![[특징주]대화제약, 108억 투자에 주가 ‘급등’…현대약품과 시너지](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260227.6dab11f56b5743b6970188f0ea06f182_T1.jpg)

![[EE칼럼] “100% 확신은 없다: 확률예보가 필요한 이유”](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-a.v1.20260122.91f4afa2bab34f3e80a5e3b98f5b5818_T1.jpg)

![[EE칼럼] 유럽의 기술 중립성은 정책의 후퇴인가 진화인가?](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-a.v1.20251218.b30f526d30b54507af0aa1b2be6ec7ac_T1.jpg)

![[김병헌의 체인지] 장동혁, 보수의 이름으로 보수를 허무는가](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)

![[이슈&인사이트] AI는 협력자인가, 파괴자인가?](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20241210.66d6030414cb41d5b6ffd43f0572673e_T1.jpg)

![[데스크 칼럼] 부동산 개혁, ‘다주택자 잡기’만으로 해결 안 돼](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260220.ea34b02389c24940a29e4371ec86e7d0_T1.jpg)

![[기자의 눈] 차액가맹금 분쟁, 프랜차이즈산업 성장 자양분 되길](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260226.b035782046a04bd9a1758729b1263962_T1.jpeg)