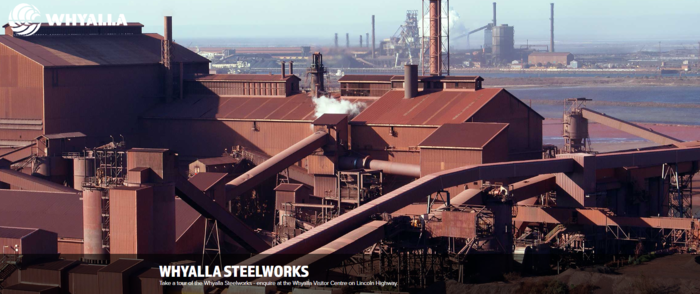

▲호주 남부 와얄라 제철소의 홈페이지 캡쳐본.

국내 철강업계가 재생에너지로 생산한 친환경 수소(그린 수소) 기반 직접환원철(DRI) 개발을 선도하고 있는 호주 시장을 주목하고 있다.

철광석과 재생에너지 발전 인프라가 풍부해 저탄소 철강재를 생산하기 유리해 저탄소 철강 산업 목표에 가까워질 수 있다는 판단에서다. 수소 생산 경제성 확보라는 장벽이 아직 높지만 K-철강의 미래 경쟁력 확보를 위해 선제적 투자 가능성을 높이고 있는 것이다.

22일 철강업계에 따르면, 포스코는 지난달 호주 블루스코프, 일본제철, 인도 JSW그룹과 컨소시엄을 꾸리고 리버티스틸 소유 와얄라 제철소 인수에 관한 사업성 검토를 진행한다고 밝혔다. 컨소시엄은 남호주 주정부에 와얄라 제철소 인수에 관한 법적 구속력 없는 예비적 의향서를 냈다.

앞서 포스코홀딩스는 지난 7월 말 올해 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "와얄라 제철소 자체는 120만톤 봉형강 위주로 생산해 (인수 시) 직접적인 시너지를 내기 어려운 부분이 있다"면서도 “자체 광산을 가지고 있으며, 풍부한 남호주 재생에너지를 연계하면 중장기적으로 저탄소 원료, DRI, 열간성형철(HBI) 확보에 도움될 것이라 판단해 가능성에 관심두고 검토하고 있다"고 설명했다.

포스코는 와얄라제철소 인수를 검토하기 전인 지난 2023년 서호주 포트 헤들랜드 지역에 철강사업 법인 '포트 헤들랜드 아이언'을 세운 바 있다.

현대제철과 동국제강그룹도 호주 시장을 겨냥하고 있지만, 저탄소 기반 현지 생산을 검토하는 단계까지는 이르지 않은 상태로 두 회사마다 셈법이 다르다는 평가이다.

현대제철은 지난달 호주철강협회(ISA)의 호주 철강지속가능성(SSA) 인증을 국내 전 사업장을 대상으로 받았다. 반면, 동국제강그룹은 동국씨엠의 고급 컬러강판 판매가 늘어난 호주를 새 거점으로 정하고 멜버른에 사무소를 열었다.

이처럼 국내 철강사들이 호주 철강시장에 관심도가 높아진 배경에는 수소환원제철로 넘어가는 교두보로 꼽히는 DRI가 자리잡고 있다. DRI는 석탄으로 만들어진 환원제(코크스) 없이 수소나 천연가스 같은 기체를 이용해 철광석에서 산소를 떼어내는 공정이다. DRI를 고온에서 압축하면 HBI가 된다.

호주는 풍부한 철광석을 보유한 데다 재생에너지로 생산된 수소(그린수소) 생산에 유리한 환경을 보유하고 있다. 호주는 전 세계 철광석 생산량의 36%를 차지한다. 영토가 넓어 태양광 등 재생에너지 발전이 용이하다. 이에 이란을 비롯한 중동 지역에서 경쟁력이 우수한 천연가스 DRI와 달리, 그린수소를 이용한 DRI는 호주에서 경제성을 좀 더 확보할 수 있다는 분석이다.

사단법인 넥스트가 지난 4월 발표한 보고서에 따르면, 호주에서 수입하는 수소 DRI의 예상 단가가 톤(t)당 574달러로 중동보다 45달러 낮을 것으로 추정됐다.

호주 정부도 DRI 기반 철강산업 탄소 저감에 드라이브를 걸고 있다. 지난 6월 호주 재생에너지청은 서호주 퀴나나 시에 호주 최대 규모의 제철소 전기 용광로 플랜트를 개발하는 프로젝트에 1980만 호주달러(AUD)를 투자 지원하겠다는 발표가 대표적이다.

물론 수소DRI를 상용화하기까지는 경제성 난관을 넘어야 하는 상황이다. 수소 자원을 생산, 운반하는 문제가 먼저 꼽힌다. 물을 전기분해해 수소로 바꾸는 수전해 설비가 아직 비싼 데다 액화수소 또는 암모니아로 변환해 운송하는 과정이 아직은 까다롭다. 호주에서 재생에너지로 생산한 전력 단가가 하락했지만, 추가로 낮춰야 하는 과제도 있다.

![[은행권 풍향계] KB국민은행, 전북지방 소상공인에 500억 규모 금융지원 外](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260213.b4be3adfb2c645098e0c10f40f08e717_T1.png)

![[저축은행 풍향계] 웰컴저축은행 서면지점, 보이스피싱 피해 막았다 外](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260213.5b68852a950e4363a626b3b4ffd17159_T1.png)

![[기고] 고로(高爐)가 꺼진 자리, ‘청구서’가 날아들었다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260212.206898c2e0424f158e52984f082bd3fd_T1.png)

![[EE칼럼] 북한 태양광 발전소 건설에 남한이 참여한다면…](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-a.v1.20251113.f72d987078e941059ece0ce64774a5cc_T1.jpg)

![[김병헌의 체인지] 정청래 민주당은 정말 원팀인가](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)

![[신율의 정치 내시경] 제명 정치의 역설: 국민의힘은 왜 약체가 되는가](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20240313.1f247e053b244b5ea6520e18fff3921e_T1.jpg)

![[데스크 칼럼] 금융감독, 다시 원칙의 문제](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260208.2c5e7dfcbc68439ebd259a53d65b8d9a_T1.jpeg)

![[기자의 눈] 부동산 정책, 건전한 비판이 속도 높인다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260211.a6ab55d439084f688bad79337951bc71_T1.jpg)