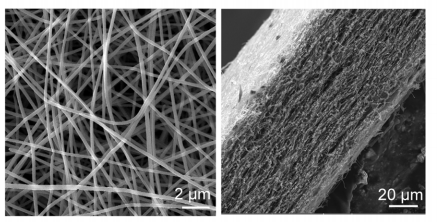

▲탄소 나노 섬유(CNF) 필터의 표면(왼쪽)과 단면 형태를 보여주는 주사전자현미경(SEM) 사진. (자료=Science Advances, 2025)

탄소중립 시대를 향한 길이 한층 가까워지고 있다. 미국 시카고대와 듀크대, 아르곤국립연구소 공동 연구진이 발표한 연구에 따르면, 건물 그 자체가 탄소를 흡수하는 구조물로 바뀔 수 있는 기술이 등장했다.

미국 시카고대학과 듀크대학, 아르곤국립연구소, 중국 난양공대 등의 연구팀은 최근 '사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널에 '탄소 나노섬유 공기 필터를 이용한 분산형 직접 공기 포집'이란 제목의 논문을 발표했다.

연구팀은 탄소 나노섬유(Carbon Nanofiber, CNF) 위에 폴리에틸렌이민(PEI)을 코팅한 새로운 공기 필터를 개발, 건물 환기 시스템에 장착함으로써 실내 공기 중의 이산화탄소(CO₂)를 직접 포집할 수 있도록 했다.

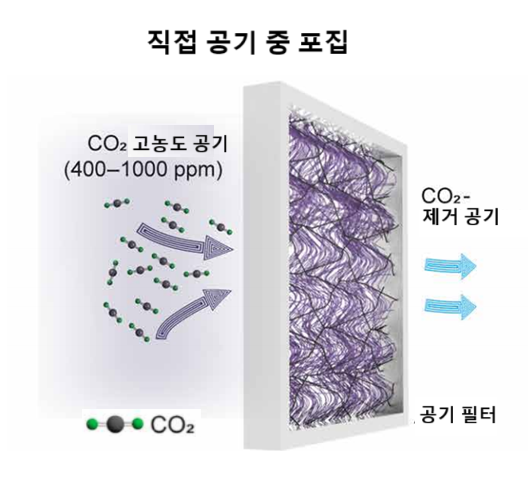

▲CNF 필터 (자료=Science Advances, 2025)

◇“건물이 바로 탄소 싱크로 변신"

연구를 이끈 포춘 슈 시카고대 교수는 “모든 건물의 환기 시스템이 바로 직접 공기 포집(Direct Air Capture, DAC) 장치가 될 수 있다"면서 “이는 탄소중립을 향한 패러다임의 전환"이라고 밝혔다.

그는 “중앙집중식 대형 발전소가 태양광 덕분에 옥상 패널로 분산된 것처럼, 탄소 포집도 이제는 분산형으로 진화해야 한다"고 강조했다.

새로운 필터는 표면적이 넓고 다공성인 CNF 구조 위에 PEI를 입혀 만든 일종의 '탄소 스펀지'다. 대기 중 농도(약 400ppm)에서도 CO₂를 빠르게 흡수하며, 습한 조건에서는 더 잘 흡착이 되는 구조다.

연구팀은 전 세계 건물 환기 시스템에 이 기술이 적용될 경우 연간 5억9600만톤의 CO₂를 제거, 즉 2020년 기준 전 세계 연간 배출량의 약 1.8%를 상쇄할 수 있다고 추산했다. 2024년 한국의 온실가스 배출량 6억9158만톤과 맞먹는 양이기도 하다.

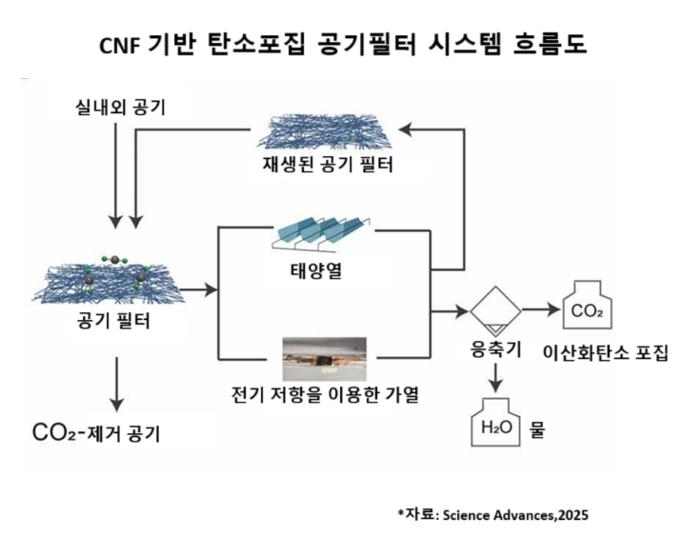

◇태양열과 전기열로 '스스로 정화'

기존 DAC 시스템은 CO₂ 흡착제의 재생에 막대한 열 에너지가 필요했으나, 이번 CNF 기반 필터는 재생에너지를 활용해 재생이 가능한 '저탄소' 기술이기도 하다.

CNF는 태양에너지 흡수율이 94.4%에 달해, 단순히 햇빛만으로도 재생 온도인 약 80℃에 도달할 수 있다. CNF는 열 전도성이 높아 열 손실 없이 재생에너지 전력으로 빠르게 가열할 수 있다.

덕분에 '요람에서 무덤까지'의 전 과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)에서도 순 탄소 제거 효율이 92.1%에 이르는 것으로 평가됐다. 특히 태양열 재생 방식은 CO₂ 1kg 제거당 0.073kg의 탄소만 배출하는 것으로 추산된다.

▲.

◇경제성까지 확보 - “CO₂ 톤당 209달러면 가능"

기술경제성 분석(Techno-Economic Analysis, TEA) 결과를 보면, 이 필터로 공기 중 CO₂ 1톤을 포집·저장하는 데 드는 총비용은 209~668달러 수준이다.

이는 현재의 대형 DAC 설비(톤당 100~1000달러)에 비해 경쟁력이 있으며, 특히 태양열 재생 방식만 고려할 경우 포집 비용은 톤당 약 362달러로 낮아진다.

연구진은 “필터 생산 비용이 총비용의 64%를 차지하는데, 필터의 대량 생산이 이뤄지면 포집 비용의 추가 하락 여지가 크다"고 분석했다

◇에너지 절약과 건강까지

이 시스템은 단순한 탄소 포집을 넘어 건물 에너지 절감 효과도 기대된다. 기존 환기 시스템은 실내 공기질을 유지하기 위해 외부 공기를 지속적으로 들여와야 하지만, 이 과정에서 냉난방 에너지가 낭비된다.

DAC 필터가 실내 CO₂를 실시간으로 제거하면 외기 유입량을 줄일 수 있어 난방·환기·공조(HVAC) 에너지 소비도 크게 줄일 수 있다. HVAC 부문은 전 세계 에너지 사용의 30%, 온실가스 배출의 10%를 차지한다

또한 실내 CO₂ 농도가 1000ppm을 넘으면 인지 능력 저하, 두통, 피로 등의 문제가 보고된 바 있다. 이 필터는 쾌적한 실내공기를 유지함으로써 건강과 생산성을 함께 높이는 효과도 가져온다.

전문가들은 “이 기술은 중앙집중식 DAC의 한계를 극복할 수 있는 현실적인 대안"이라며 “건물 인프라를 활용해 탄소중립에 기여할 수 있다는 점에서 도시형 기후대응 기술의 전환점을 보여준다"고 평가했다.

이번 연구는 탄소를 포집하는 기술이 더 이상 거대한 플랜트의 영역이 아니라, 우리 주변의 건물·학교·사무실로 확산될 수 있음을 보여준다.

포춘 슈 교수는 “도시의 모든 환기구가 작은 DAC 장치가 된다면, 인류는 '건물이 숨 쉬는 도시'라는 새로운 형태의 탄소중립 사회에 한 발 다가서게 될 것"이라고 말했다.

출처: Wu, R. et al. Science Advances, 11(42), eadv6846 (2025). DOI: 10.1126/sciadv.adv6846

![[금융권 풍향계] 고영수 우리FIS 대표 “전 임직원 윤리의식 내재화”](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20260130.6f57b7313983404594306191d3787206_T1.jpg)

![[보험사 풍향계] KB손해보험, ‘지수형 날씨보험’ 금감원 우수사례 선정 外](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20260130.811e125d389e468891fcb4315a94bbe9_T1.jpg)

![[단독] 코스피 5000 ‘비웃던’ 유튜버 슈카월드가 거래소 입 노릇?](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20260130.45f9361273144b64972f13fff3385e64_T1.png)

![[카드사 풍향계] 우리카드, 3개국어 비대면 카드 신청 서비스 오픈 外](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20260130.7b8b2048add24ae897c04fde9d4ce6f4_T1.png)

![[EE칼럼] 대규모 정전… 에너지 고속도로와 가스 터빈 발전](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-a.v1.20251218.b30f526d30b54507af0aa1b2be6ec7ac_T1.jpg)

![[EE칼럼] 세계적 전력공급 부족의 원인](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20250702.05b45b3b37754bef91670415ae38a4b8_T1.jpg)

![[김병헌의 체인지] 로봇을 막아 회사를 멈추겠다는 노조](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)

![[이슈&인사이트] 미국의 그린란드 야욕으로 본 새로운 국제관계 질서 변화](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20240325.ede85fe5012a473e85b00d975706e736_T1.jpg)

![[데스크 칼럼] 기업은 고객에, 정부는 기업에 ‘신뢰’ 줘야](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20251109.63f000256af340e6bf01364139d9435a_T1.jpg)

![[기자의 눈] 오천피·천스닥 달성 이후 남은 과제는](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20260128.3ab2acce23d045d0b59e5478aaf32135_T1.jpg)